「わ~ブツブツ言うおばさんがいないから、気が楽だわ!」

スマートは力いっぱい伸びをし、爽快な気分で言った。

「スマートさん、ソフィアと仲良く過ごしましょうよ。」

「イーデンも見たじゃない? ソフィアが私たちを毒殺しようとしたの。すぐに仲良くできると思う?」

スマートは、略奪者グループの中でも最大勢力であるニュープロテクターで活動していた。ひどいことをたくさんする場所だったので後悔している。なので、ソフィアを理解しようと努力した。かつて、ニューブロテクターの捕虜だった彼女を。しかし、食べ物に毒を盛る行為は一線を越えている。略奪者としてキャンプに侵入したことは申し訳なかったけど、自分とハンマーを傷つけようとしたソフィアを、すぐに許すことは難しかった。何よりソフィアのほうがスマートを嫌った。スマートが仲良く過ごしたいからといって、仲良くなれるような関係ではない。イーデンは、バツが悪そうに笑いながら言った。

「アハハ… スマートさん。ソフィアは少し神経質ではあるけれど、優しい方ですよ。ジョイのせいでそうならざるを得ないんでしょう。」

「イーデンの頭の中は、本当にお花畑みたい。今の世の中は、優しいと利用されるだけよ。」

スマートが皮肉を言った。

「ボクはただ一生懸命するだけです。スマートさん、一緒に来てくれてありがとう。」

「感謝するのは私のほうだわ。イーデンは私を信じてくれる?」

「もちろん信じていますよ、スマートさん。」

「うーん、それじゃあ、イーデンの信頼に応えなきゃね?まあ、ソフィアは嫌いだけど、料理だけは絶品だから。」

「ハハ、そうですね。じゃあ、早く行きましょう、 スマートさん。あ、ソフィアは何が必要だと言ってたっけ?」

「塩、こしょう、砂糖… とにかく調味料が必要って。」

「さすが、スマートさん! 頭いいですね。」

「だてにコード名がスマートじゃないんだから。」

イーデンとスマートは、食材と調味料を求めに、食堂が集まっている都心の探索に向かった。

カシャン

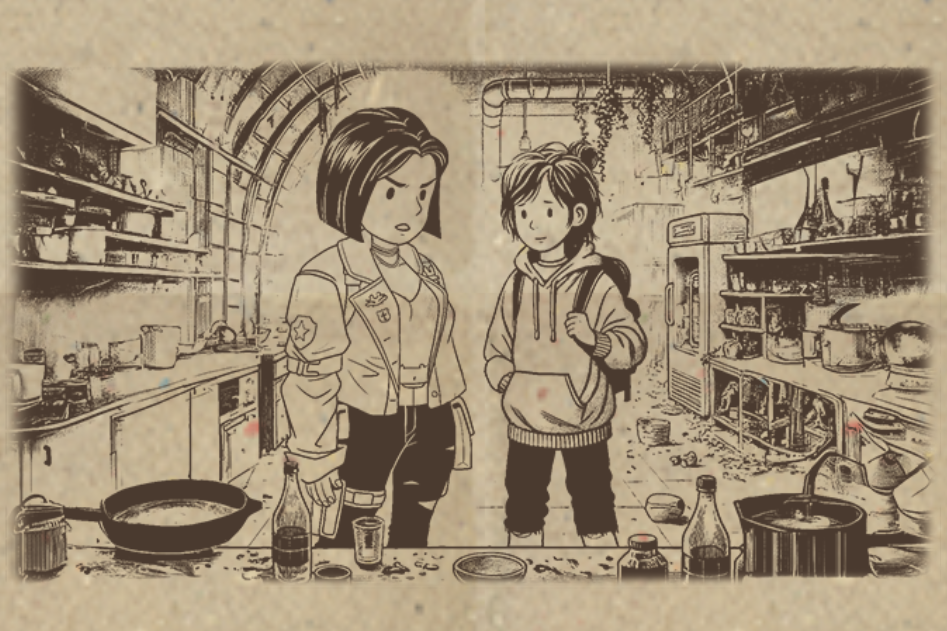

「ここには何もないわ、イーデン。全部持っていったみたい。」

ステーキレストランのキッチンを探っていたスマートが、空き缶を床に投げ捨てながら言った。

「そうですね、スマートさん。仕方ないです。次の食堂に行ってみましょうか? 次はあると思います。」

イーデンは額の汗を拭いながら、スマートに力なく微笑んだ。

「本当に。ここは息をすることも辛いわ。キャンプの環境は本当に天国よ。なんでこんなに違うのかしら?」

スマートはマスクを煩わしく思いながら、キャンプを懐かしむように言った。

「本当に運がいいですよ。ボクも放浪中にあそこで小さな緑色の新芽を発見していなかったら、疲労でどうなっていたかわかりません。それに、ソフィアがキャンプの環境の整備をたくさん手伝ってくれたんです。全部ソフィアのおかげですよ。」

「ソフィアね… 娘を守ろうとしているのはわかるけど、ひどすぎるわ。危険な女よ。」

スマートが殺気立った目で言った。

「スマートさん、理解してあげてください。ジョイと一緒にニュープロテクターに拉致されたことがあると話したじゃないですか。時間が経てば、ソフィアと親しくなれますよ。」

イーデンは、スマートをなだめるように肩を叩いた。

「イーデン、今のこの世の中で、ひどい経験がない人がいると思う? 私もニュープロテクターになりたかったわけじゃないわ。」

スマートは、イーデンに冷たい表情で、単語一つ一つに食らいつくように言った。

スマートの家は貧しかった。 貧富の差は、大恐慌以降さらに大きくなった。裕福な人たちはパニックルームや秘密の倉庫に食糧を備蓄することができたが、貧しい人たちの間では、限られた食糧を巡る凄絶な生存競争が繰り広げられた。 地方の大学の会計学科に通っていたスマートは、ありとあらゆる大変でつらいアルバイトをして学費を稼いだ。貧困から抜け出すためだった。しかし、結局大学は閉鎖され、彼女はすべての希望を失った。家族はバラバラになり、貨幣はゴミくずになった。スマートは生き残るため、歯を食いしばって手当たり 次第に働いた。そうしているうちに、地下組織のブツを運ぶ仕事まですることになった。問題はその組織がニュープロテクターに吸収されたことだ。スマートは自分の意志とは裏腹に、ニュープロテクターの一員になってしまった。裕福な人たちの財産の管理をすれば、お金を稼げるだろうという考えから会計学科を選択したスマートだった。略奪者グループの中でも最大の勢力であるニュープロテクターにいれば、飢え死にすることはないと思った。しかし、ニュープロテクターの悪行を、スマートの心が受け入れることは難しかった。生存者から略奪し、遊興のために殺すことからは何とかうまく抜けてきた。その結果、今このようにして捨てられたのだった。スマートは自分の大変だった過去を思い出し、優しくて献身的なイーデンの姿に、わけもなく腹が立った。

「イーデンにとって世界は美しいかもしれないけど、私には地獄だったの。はぁ、なんで私がこんな話 を… まあ、人には関係ないけど。」

スマートは他人の感情には興味がなかった。自分が生きなければいけないし、人に殴られる前に先に殴るのがスマートの生き方だった。しかし、今はイーテンとイーデンのキャンプが気に入ったからか、普段の彼女とは異なり本音を言っていた。

「スマートさん、大変でしたね。」

イーデンは落ち着いた声で言った。スマートはイー デンの言葉を聞き、体から力が抜けた。イーデンが反論したら、言い返すつもりだった。イーデンが励ましたら、あんたは何を知っているんだと返すつもりだった。しかし、イーデンは、ただ淡々と共感してくれた。スマートは感情が穏やかになるのを感じた。そして、申し訳ない気持ちになった。

「イーデン、ごめんね。あなたはバカみたいに優しいから。ただ…」

「いいえ。大丈夫ですよ。スマートさん。暗くなる前に、もう少し探ってみましょうか?」

スマートはにっこり笑い、元気よく次の食堂に向かった。

「スマートさん、ちょっとここ入ってみましょう。」

イーデンは、スマートにアジアン食堂を指差して言った。そのレストランは、鉄格子と鉄の扉で固く閉さされていた。何か残っているのではないかと思わせる場所だ。

「あ、ダメですね。スマートさん。あまりにも固く閉ざされていて、開けるのが大変そうです。他の食堂を探してみましょうか。」

イーデンは太い錠前としばらく格闘したが、あきらめてスマートのほうを振り向いた。スマートは手を上げて、少し待てとジェスチャーをした後、ポケットからクリップを取り出し、錠を外し始めた。カチャッ

「わぁ!スマートさん! すごい! こんなに簡単に開 けるなんて!」

「フッ。」

驚くイーデンに向かってスマートは肩をすくめて言った。

「まあ、気に入らないけど、ニュープロテクターの行動隊員の出身だから。金庫を開けることが多くて。」

「スマートさんは頭もいいし、手先も器用ですね。」

イーデンは親指を立て、スマートに言った。

「こんなひどい世の中じゃなかったら、お金持ちのお金を管理して、私もちゃんと稼ぐことができたのに。」

スマートが恥ずかしそうに頭を掻きながら言った。

「でも、イーデン。優しいのはいいけど、あまり人を信じないでね。」

「ポクも人を信じられなかったんです。あの人に会うまでは。実は今も人が怖いんです。」

イーデンは厨房のあちこちを見回しながら言った。

「ボクは孤児院の出身なんです。」

「…!」

スマートは驚きのあまり言葉も出なかった。政府のシステムが崩壊した後、孤児院はほとんどの支援が途絶えた。例外はあるだろうが、孤児たちはそのまま放置されて飢え死ぬか、人身売買の対象として売られるのが大半だった。ある程度の年齢の孤児たちは、90%以上が犯罪組織の子分になった。孤児院出身の子どもたちが生存者を略奪し、殺人道具になり、人格が破壊 されていく姿をスマートはたくさん見てきた。

「イーデン、あなた…」

「ボクは運良く生き残ってリアムと過ごしました。 ニュープロテクターに捕まりそうにはなりましたけど。」

「捕まってはいないのね。ニュープロテクターの基地で、あなたを見たことはないから。」

スマートは、あごを撫でながら言った。イーデンはうなずいた。

「リアムはボクを逃げさせて代わりに捕まりました。」

「リ… アム?その名前よく言ってるよね。」

「その方から多くのことを学んだんです。生き延びる方法、そして人を信じる方法。」

イーデンは厨房の中をあちこち探しながら話を続けた。

「あ! あった!」

イーデンが明るくほほ笑みながら持ち上げた瓶には、茶色の液体が半分ほど入っていた。醤油だった。

「リアムが、とにかく生き延びろと言ったんです。 人を信じて、人を頼って。そうすれば、必ず会いに行くと。」

イーデンはにっこり笑って言った。

「そう、イーデンにはそれが似合う。でも、私にはわからないわ。反論はしないけれど。」

スマートもにっこり笑って言った。

「醤油だけでは足りないわ。もっと探してみましょう。ソフィアは、性格はとげとげしいけど、料理一つは絶品だから。」

イーデンとスマートは、再び食品と調味料がありそうな食堂を探した。10年ほど前のあの日以後、既存の世界秩序が崩壊し、戦争、内戦、反乱、民衆の騒乱などで正常な商取引が不可能になった。怒った群衆が一番先に襲撃した のは商店、食料品店、食堂など食糧のあるところだった。しばらく続いた嵐が過ぎ、人口は大幅に減った。生き残った人々は、生存可能な場所に移動した。人の集 まるところには自然と食堂ができるものだ。しかし、ここは汚染によって息をすることさえ難しい捨てられた都心だった。何かが残っている食堂を探すのは容易ではなかった。

「スマートさん、探査する場所の選択を間違えたようです。」

イーデンは額に流れる汗を拭いながら言った。

「ニュープロテクターに会うよりはましだわ。ここは捨てられた場所だから彼らも来ないし。」

スマートがにこっと笑いながら言った。

「私、前に偵察に来たことがあるから知ってるの。 あそこの角を曲がると、閉ざされている食堂がいくつかあるわ。偵察の時は食糧が目的ではなかったから、 入ってはみなかったけど。」

「お、スマートさん! いいですね! すぐに行ってみましょう。」

スマートは、前に見たよさそうな状態の食堂を探して回った。イーデンはスマートの後をついていった。

「美女の食卓?何を売っていた店かしら?」

イーデンは色あせた緑色の看板の食堂の前に立ち、 店の名前を確認した。

「サラダ屋さんみたいね。ふっ、美女になるにはサラダを食べなきゃダメなのかな? 私は肉が好きだけど。」

「え!? あ… スマートさんは、美しいですよ。」

イーデンはスマートを見て、にっこり笑いながら言った。スマートは面食らって赤くなった顔で返事をした。

「何を言ってるの。ただ私は肉が好きなんだって。 今はないから食べられないけど。」

人に心を開くのが苦手なスマートは、思わず冗談を言う自分の姿に驚いた。イーデンには人の気持ちを楽にする能力があった。ただ優しいだけとは違う、ポジティブな明るさだった。

「確認してみましょう。サラダはなくても、ソース はあるかもしれないから。」

スマートは固く閉ざされている鉄製のシャッタードアの錠を何回かいじって開けてしまった。ガラガラ、イーデンとスマートは店の鉄製のシャッタードアを上に持ち上げた。

「うーん」

ドアを開けると、長い間溜まっていた空気の微かな匂いが、マスクを突き破って入ってきた。眉をひそめるにおいだった。食糧や生存に必要な物を得るために探査していて、 一番つらいことは死体を見ることだった。あの日以 降、放置された死体が腐って発生した伝染病が、生き残っていた人々に致命的な打撃を与えた。10年あまりが過ぎ、気候の変化で乾燥した異常高温のおかげで伝染病は収束し、死体も骨だけが残るようになったが、 特有の臭いは依然として慣れることができない。

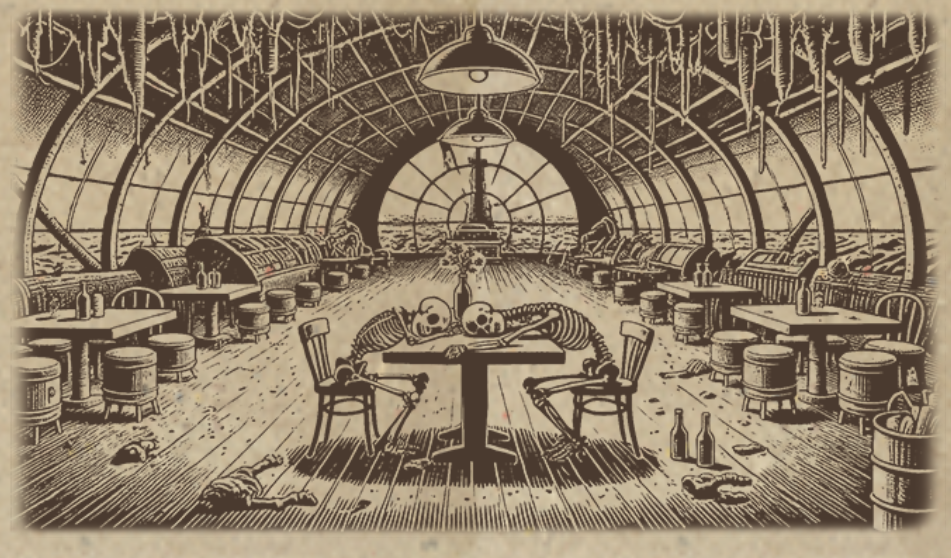

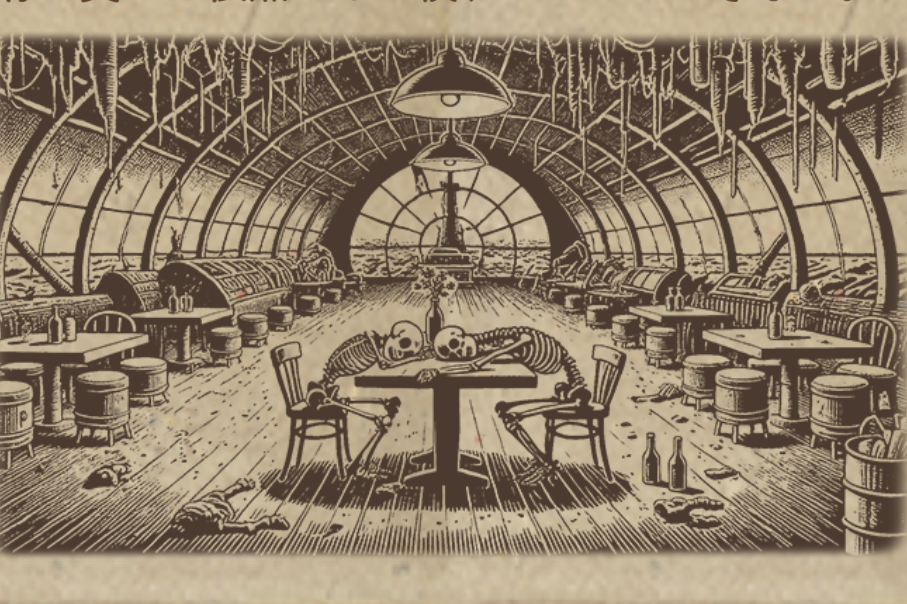

食堂の中には、二体の死体が白骨になっていた。テーブルに向かい合って座り、お互いの手を握ってテーブルの上にうつぶせになって死んだ姿だった。

「愛し合う仲だったようですね。」

イーデンは複雑な表情で、二体の死体を見ながら言った。

「…心中かしら。」

しかめっ面をして死体を見ていたスマートは、骨の間から密封された小さな薬瓶を持ち上げながら言った。薬瓶には『シアン化カリウム』と書かれていた。

「それは… 何ですか?」

イーデンは薬瓶に書かれた文字を見ながら聞いた。

「毒薬よ。無色、無臭の毒薬で効果が早い。東洋で は青酸カリとも呼ばれているわ。」

「あ… なんで自殺なんか…」

『ミラー。あなたのいないこの世界は地獄です。ユリアンもパパのいない世界では何の希望もないでしょう。少しだけ待っていてください。本当に愛していま した。すぐに会いましょう。- あなたの初恋で最後の恋、アリナ』

イーデンは二体の白骨がうつぶせになっているテーブルの上のほこりをはらった。ほこりの下に覆われていた文を読むためだった。文をすべて読んだイーデンは怒った。

「子どももいたようですね! 子どもも死んだのか な? 子どもには何の罪もないのに!」

「うーん…そうね。彼らにはこれが最善の選択だったのかも。」

スマートが店の奥のほうを見ながら言った。イーデンもスマートの視線を追って首を動かした。そこには蝶のモービルがついた小さなベビーベッドがあった。

「うっ」

イーデンは涙ぐんで息を吸い込んだ。ベッドには布 団が覆われた小さな丘があった。見るに忍びなかった。目から熱い涙が流れ、視界がぼやけた。

「イーデン、ソースも全部開封されていて腐ってい るみたい。ここはこの家族の安息所にしておいたほうがよさそうだわ。出ましょう。」

「はい…」

鉄製のシャッターの鍵を再び固く閉めたスマート は、ドアの前でしばらく頭を下げて黙祷するイーデンを見た。

「そんなに心が弱かったら…」

しかし、いつも明るく肯定的で共感能力に優れたイ ーデンだからこそ、キャンプで希望を見ることができたのだと思った。

「待ってくれてありがとうございます。スマートさん。」

「乳飲み子を一人で育てるのは大変な世の中だわ。」

「わかっています。ボクにはぽんやりとしています が、お母さんとお父さんの記憶があります。」

「あ… うん。そうね。もうキャンプに戻る?」

スマートは重い雰囲気に耐えられず、話題を変えた。

「あ、もう少し探してみましょう、スマートさん。まだ、醤油しか手に入れてないので。」

イーデンは心配そうな表情で言った。

「そうね、塩やコショウが必要だもの。じゃあ、次の食堂に行ってみましょう。」

「はい、次はあるといいですね。」

イーデンとスマートは、廃墟になった都心を1プロックほど歩いた。

「あれ?」

急に体の向きを変えたスマートは、後ろをしばらく見つめた。

「どうしましたか?」

イーデンもスマートに続いて後ろを振り返った。

「何も… ないですけど? スマートさん?」

しばらく一緒に眺めていたイーデンは、首をかしげ ながらスマートに言った。

「うん、知ってるわ。ただ、何か嫌な予感がして。」

スマートは幼い頃から、雰囲気をよく察知し、勘が働くほうだった。認められるために、生き残るために。その勘と感覚のおかげで、スマートはこれまで生き残ることができた。

「イーデン、この地域は前に来た時に誰もいないことを確認したけど、今は妙な感じがするから気をつけ たほうがいいわ。」

「はい、スマートさん。キャンプの外ではいつも気をつけています。」

「そうだね、じゃあ、あっちに行ってみましょう。前に見ておいた食堂があるわ。」

スマートは緊張を緩めず、周囲を警戒しながらイー デンを率いた。

イーデンとスマートは、崩れかけているホテルの前に立った。

「ここは、たくさんの人が出入りした痕跡がありますね。」

イーデンは、ホテルの前に出されている什器と壊されている入口を見て、スマートに言った。

「そうね。ここは暴動の初期に人々が最初にやってきた場所の一つだと思うわ。」

スマートは当然だと言わんばかりにうなずきなが ら、イーデンをホテルの入口のほうに導いた。

「前に来た時は、ホテルの食堂のほとんどはもう空っぽだったわ。」

スマートは地下に降りる階段に向かいながら言った。

「でも、このホテルにはVIP専用のカジノがあるの。お金があっても誰もが入れるわけじゃない会員制で運営されているようなところ。」

「あ~そういう所は、警備もすごく徹底していたで しょうね?」

「そうね。だからそこに行ってみようと思って。」

「でも、そこに… 調味料はあるでしょうか? お酒ならまだしも…」

イーデンは首をかしげながらスマートに尋ねた。

「私、お金持ちの研究をたくさんしたんだけど、VIPに招待されるほどのお金持ちはほとんど賭博中毒だから、中で寝食をしながら何日もお金を使っていた はずだわ。だから、カジノの内部に食堂があるんじゃないかって。まあ、私も入ったことないから推測に過ぎないけど。」

「あ~そうかもしれませんね。」

「じゃあ、行ってみましょう。ひとまず入口を開けられるか心配だわ。」

イーデンとスマートは、VIPカジノクラブを訪れた。

「うわぁ… すごく… 大きいですね。開けられますか? スマートさん?」

イーデンは天井まであるVIPカジノクラブの入口を見上げて、その威容に気遅れした。

「ドアが大きいからって、ロックまで大きい訳じゃないから…あ、そんな!」

スマートはドアの取っ手部分を確認し、ため息をついた。

「どうしたんですか、スマートさん?あ、これ は!」

イーデンも当惑しているスマートに近づき、取っ手の部分を確認して嘆いた。VIPカジノクラブの入口は、誰もが入れるわけではないメンバーシップカードを認識して開くデジタルドアだった。

「残念ですが、仕方ないですね。スマートさん。他のところに行きましょう。」

「…」

イーデンの言葉にスマートは返事をせず、しばらくあごを撫でながら考えた。

「イーデン?」

「はい、スマートさん。」

「デジタルドアだから、遠隔でも開けられるんじゃないかしら? メイン調整室とかで。」

「あ!そうかも!…あ、ダメですね。電気が切れて久しいじゃないですか。」

イーデンは電気がないことに気がつき、がっかりして言った。 その時、スマートがにやりと笑みを浮かべた。

「私もそう思ったけど、ここは高級ホテルで、しかもVIPカジノクラブだわ。」

「そうですけど。」

「当然、非常時に備えた独自の発電機のようなものがあるんじゃないかしら。」

「あ~そうですね。さすがスマートさん!」

「ひとまず、メイン調整室に行ってみましょう。そこに行けば、何かわかるはずだわ。」

イーデンとスマートはホテルの地下2階を探索し、 メイン調整室の役割をする場所を探した。 電気が点かず真っ暗で、様々な什器がごちゃごちゃに散らかっていたので、探すのが難しかった。

「ここでしょうか? 『施設管理部設備課』と書いて ありますね。」

「入ってみましょう。」

イーデンとスマートはドアを開けて中に入った。部 屋の中には机と様々な工具があったが、発電機のよう なものは見当たらなかった。 地下2階には電気課、園芸課、水質管理課など、ホ テルの様々な施設管理を担当する部署の部屋があった。イーデンとあちこちをランタンを照らしながら、発電機のようなものがないか調べたが、これといった成果はなかった。イーデンとは違い、スマートは机のほうだけをざっと眺め、首を横に振りながらすぐに戻るので、少し変だと思った。

「どうしましょう?」

イーデンは少し疲れた顔でスマートを見た。

スマートは額の汗を拭いながら、落ち着いて周りを見回した。地下2階の事務室は、ほとんどすべて確認したようだった。振り向くと、地下駐車場の出入口が見えた。駐車場 は見なかった。広すぎるというのもあったが、そちら に発電機のようなものがある気もしなかった。

「ひょっとして駐車場にあるんじゃないですか?」

イーデンも残ったのは駐車場だと思ったようだ。

「それはないわ。あそこで何か操作するには…」

「え? そうですか? うーん…」

よくわからない。駐車場では発電機を操作してはいけないのかな? イーデンは残念そうに駐車場のほうをじっと見つめた。

「あれ?スマートさん。ここは?」

イーデンの視線の先には、駐車場の出入口のすぐそばにある、小さなドアがあった。

SECURITY「警備室みたいですね。」

イーデンはドアについている札を確認し、スマート のほうに首を向けた。その時、スマートの目が輝いた。

「入ってみましょう。なんか、いい予感がするわ。」

「あれ?」

なかなか開かないドアを何とか開けて入ったイーデンは 、はっと驚いた。小さな警備員の控え室だと思ったが、そうではなかった。目の前に、両側にいくつか のドアがある新しい廊下が現れた。一番目を引いたのは、廊下の突き当たりにあるドアだった。重厚感のある大きなドア。

SECURITY CONTROL TOWER関係者以外立入禁止の表示とともに、ドアには重厚感のある部署名がついていた。このドアもやはりVIPカジノクラブのドアのようにデジタルドアロックだったが、幸いにも少し開いていた。

「ビンゴ!」

スマートはにっこりと笑ってドアを開けた。

「わ~」

イーデンの目の前にはホテルの統合管制室が広がっていた。正面の壁面には大きなスクリーンがあり、その前にある大きな机には何やら複雑な装置とボタンがあった。イーデンはきょろきょろと部屋の中を見回した。

「スマート、ここにも発電機はないみたいです。」

「え?」

せっせと机の装置を確認していたスマートが、イー デンの言葉を聞いて動きを止めた。

「まさか、今まで発電機を探していたの?」

凍ったように止まった状態で、首だけを回してイー デンを見つめるスマートの表情は、驚きと軽蔑が共存していた。

「え?そ… そうですけど。発電機。あそこの。カジノの。ドア。電気。発電機。え?違うんですか?」

スマートのあきれたという表情を見て、違うんだと直感したイーデンは言葉に詰まり、続けて話すことが できなかった。

「このホテルの非常電力を発電するほどの発電機が、まさかあなたのリュックサックほどのサイズだと思ったわけではないでしょ?少なくともこの部屋くら いの大きさだと思うわ。」

「あ…」

「私はコントロールブースを探していたの。フッ、 大丈夫よ。イーデン。あなただから。ソフィアだったら一生からかってやったのに。」

「そうですね。ハハ。キャンプにある太陽光発電機よりは大きいと思いましたけど…」

「見つけた!」

スマートが手で触れたところには赤いボタンがあった。

EMERGENCY GENERATOR

「どうかお願い!」

スマートは祈るように拳を胸と唇に当て、人差し指を空に向け、再び唇に当ててを何回か繰り返し、ボタンを押した。

「電気がないのに、動くでしょうか?」

イーデンは心配そうに言った。

「非常電力スイッチなので、別のバッテリーで動くのよ。バッテリーに問題がなければね。」

スマートの言う通り、赤いボタンが点灯した。

「お〜スマートさん! 動くみたいです!」

どこからかは分からないが、ぼんやりとウ~ンウ~ ンという音が聞こえるようだった。パッ

「あっ!」

急に部屋に電気がつき、壁面のスクリーンにホテルのあちこちの監視カメラの画面が現れた。突然ついた明かりのせいで、イーデンとスマートはまぶしさのあ まり目を開けることができなかった。 明るくなった室内に慣れたイーデンとスマートは、正面のスクリーンを見つめた。ホテルの大半は、すで に脱出と略奪でめちゃくちゃになっていた。残っているものはなさそうに見えた。

「スマートさん… あそこ…」

イーデンが指した場所は、VIPと書かれた画面だった。

「…ふぅ。今日はついてないですね。」

スマートは力が抜けたように腕を組んで頭を下げた。イーデンが再び見つめた監視カメラの画面には、 数多くの死体がVIPカジノクラブのドアの前に重なっ ていた。脱出しようとしたがドアが開かず、必死に押したり引っ張ったりして、その前で死んだようだった。床には数多くの紙幣が散らばっていたが、今は火をつける用途以外に使い道がないものだった。

「行きましょう、イーデン。ここはダメだわ。」

「そうですね。もう帰りましょう。次にまた行きましょう。」

「待って、今思い浮かんだ場所があるわ。そこには調味料が必ずあると思う。」

「それでは、そこで最後にしましょう。スマートさん、疲れているみたいですから。」

「疲れているのは自分じゃないの?フッ。」

「あっ 、あ…へへ。一緒に行きましょう。スマートさん。」

スマートは、先ほど感じた不吉な予感を思い出したが、杞憂であることを願い、イーデンと次の場所に向かった。

「あれ?スマートさん、ここは食堂じゃないですけど?」

スマートについて行ったところは食堂ではなく、関 係者以外立入禁止の札が貼られた廃墟になった研究所 だった。

「イーデン、この規模の研究所で働いている人たちは、どこで食事をしたと思う?」

「え!? お〜さすが、スマートさん。」

イーデンは何かに気づいたように、スマートに向かって親指を上げ、感嘆した。

「前に薬品や薬物を探しに来たんだけど、地下の食堂のほうはあらゆる什器で閉鎖されていて、入らなかったんだ。」

「閉鎖ですか?」

「たぶん、略奪者たちの侵入を止めようとしたんだと思う。入ってみましょう。」

イーデンとスマートは地下の食堂に向かった。まだ日が出ている午後だったが、地下には日差しが入らず 暗かった。ランタンで真っ暗な廊下を照らし、食堂の入口に到着した。

「わっ」

イーデンは突然滑って足を踏み外し、うめき声を上げた。何とかバランスをとったイーデンがランタンで床を照らしてみると、溜まっている赤黒い液体を踏ん で滑ったようだった。

「これは何…?…血?」

「イーデン、食堂に入るには、これ全部片付けない といけないかな? どうしよう?」

スマートが食堂のドアを塞いでいる什器を見て、イーデンを呼んだ。イーデンはスマートの呼び声を聞き、すぐに液体を後にして振り返った。食堂の入口の大部分を覆ういっぱいに積まれた什器を見ると、かなり時間がかかりそ うだった。

「はい、スマートさん。全部片付けてみましょうか?」

イーデンは腕をまくり上げ、一番前に積まれていたイスを持ち上げた。

「イーデン。真面目なのはいいけど、もう少し頭を使わなきゃ。」

スマートは、予想通りという表情でイーデンを後ろに行かせた。スマートはあたりを見渡し、突然天井を注視した。

「あそこなら…」

スマートがつぶやくのを聞いてイーデンも天井を見つめた。

「あ? 換気… 通路?あ、そこなら食堂に入ることができそうですね。でも、天井だから… ふぅ、上がるのが大変ですね。ロープは持ってきましたが、そこにかけることはできません。」

腕を組んだままあごを撫でて考えていたスマートが、例のシックな笑みを浮かべながら言った。

「階段を作りましょう、イーデン。」

スマートとイーデンは、力を合わせて積まれたもの移動させた。動かしたものは、天井にある換気通路の入口まで、階段のように積み上げられた。

「スマートさん!すごいですね。これなら、また出る時も安全に出ることができそうです!」

「フッ。行きましょう。」

スマートは天井に上がり、イーデンに向かって手を伸ばした。生き残るために他人を踏み台にして生きて きたスマートだったが、イーデンに認められて褒められるのがうれしかった。

「これが慣れるということか?フッ。」

ギシギシ

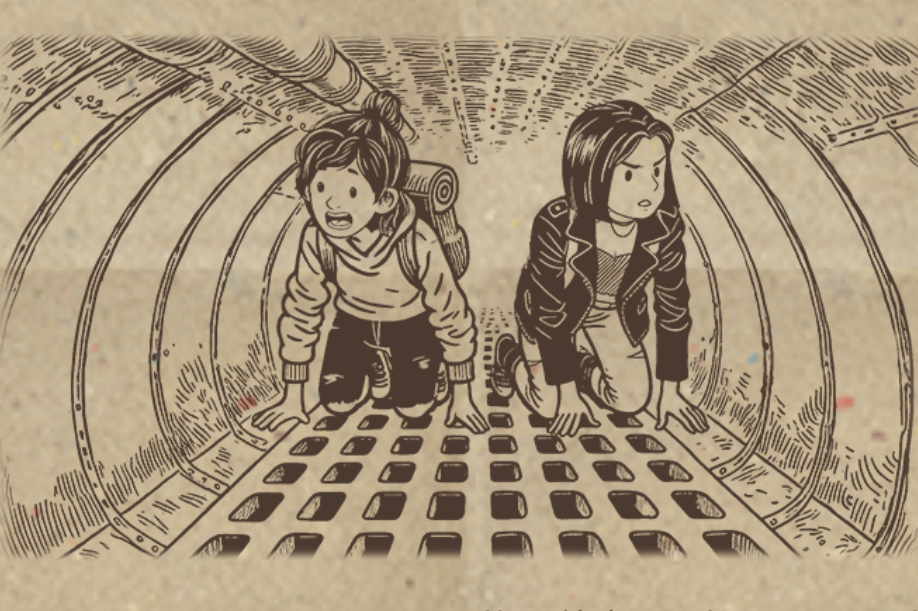

スマートとイーデンは、天井の換気通路を這って食 堂のほうに移動した。不安そうにきしむ音が聞こえたが、換気通路は何とか持ちこたえてくれた。忍び足で 移動しながら床の換気口にランタンを照らすと、食堂のテーブルが見えるようだった。

「イーデン、ロープ。」

イーデンはうなずき、リュックサックからロープを 取り出した。ところが、すぐにスマートに渡さず、ロープに一定の間隔で結び目を作った。

「何してるの、イーデン?」

「こうすると、つかんだり昇り降りしたりするのが楽になるんです。」

イーデンが感嘆した表情のスマートにロープを渡しながら言った。

「リアムに教わったんです。」

スマートとイーデンは、ロープを食堂の天井の換気口にしっかりと固定した。スマートが先に口にランタンをくわえたままロープをつたってゆっくりと降りた。確かに綱の途中に結び目があるのでぶら下がりやすく、足もうまく支えることができ、力をセーブすることができた。スマートは、イーデンがたまに言及するリアムのことが気になった。イーデンが恩人だというリアムは、 聞くだけでも生存技術が非常に優れた人だった。イー デンとリアムとの関係も気になったが、スマートは首を横に振った。今は食堂区域に安全に降りることに集中しなければならなかった。

「大丈夫ですか?」

スマートに次いで床に降りてきたイーデンが周囲を ランタンで照らしながらささやいた。暗いせいもあったが、なんとなく雰囲気に押されて思わずささやいていた。

「何か騒ぎがあった跡はあるけど、きれいだわ。多分みんな脱出してこうなったんだと思う。」

イーデンとスマートはランタンで食堂の中をあちこち照らしながら探索した。

「すごい!」

苦労して探すまでもなく、食堂のテーブルの上や周囲に小さな塩とコショウの瓶があった。

「わぁ、まるで金鉱で金塊を拾う気分ですね!お お、大切な調味料たち!」

イーデンは幸せそうな表情でリュックサックに塩とコショウの瓶をこぼさないように慎重に入れた。

「イーデンは本当に肯定的だわ。」

スマートはイーデンを見ながら言った。以前ならその幸福は見せかけのものだと感じたはずだが、イーデンが孤児院出身だという話を聞いてからはむしろ感心 している。

「ボクも一人でさまよっていた時は、希望もなく、わざと人を避けていました。でも、このキャンプを発見して、シードに会って、だんだん変わっていくキャンプの環境を見ながら希望が生まれたんです。」

「希望か…」

スマートにとって希望という単語は久しぶりに聞くものだった。変な感じだった。失笑した。自分と似合わない単語だと思った。でも、なぜかイーデンと一緒 にいると…

「スマートさん、ここを見てください!」

しばらく考え込んでいたスマートは、イーデンの小さくとも切羽詰った呼び声に振り向いた。

「死体が…」

緊張していたスマートはガクッと気が抜けた。

「イーデン、死体を見るのは初めて? そんなに改まって…」

あの日以降、政府と社会システムの崩壊で死体を処理する主体がいなくなった。飢え死にしたり、汚染地 域で酸素不足で死んだり、腐敗した死体を処理できずに伝染病で死んだり、何とか生き残っても人間同士の欲望により互いに殺し合う世の中だった。死体はありふれていた。

「い、いや… 死体の上に何かボールのようなものが…動いていて。何だろう? 犬かな?猫?」

「あれ? 本当だわ?」

スマートは不思議そうに、死体の上で動く小動物を見た。不思議だった。スマートはイーデンのキャンプで本当に久しぶりに子犬を見たのだった。あの日以降、人々は食糧を手に入れるのが難しくなって飢え始め、周囲にあるほとんどの動物を食糧として捕まえて食べた。ペットを家族と思って保護しよう としても、他の人たちに捕まえられた。ペットを守ろうとして、飼い主まで一緒に殺されることも多かった。

「飼い主のそばを離れられないペットのようです。かわいそう。」

イーデンは不憫な表情でささやき、スマートのほうを振り返ると、驚いた。

スマートは眉をひそめながら、モジャモジャの動物をにらんでいた。

「イーデン、ゆっくり、声を出さないでこっちに来て。」

「はい、え?なんで…」

イーデンは中腰で立ったまま、スマートとモジャモジャを交互に見た。その時だった。飼い主だったかもしれない死体の上で動いていたモジャモジャが動きを止めた。そして、体についていた耳がぴんと立った。 イーデンとスマートの存在に気づいたのか、耳を立てて警戒しているようだった。

「お! ウサギのようですね。かわいい。」

「イーデン! こっちに来て!」

スマートは、ウサギに近づこうとしていたイーデン に、低くて断固とした声で言った。イーデンは緊張したスマートの表情を見て、尋常ではないと感じた。イ ーデンはそっと後ずさりして、スマートのほうに移動した。

「どうしたんですか? スマートさん。このまま放おっておくと、飢え死にしますよ。ウサギをキャンプに連れて行きましょう。」

しかし、スマートはイーデンの手首をつかみ、換気口に縛っておいたロープのほうに移動しながら言った。

「よく見なさい。あの死体はずいぶん前の死体よ。ウサギか何か知らないけど、あれが今まで何を食べて生きてきたと思う?」

「え?あ、ここは食堂だから… 何か食べるものが?」

「あのウサギは、死体をほじくって食べているの! 何か変よ! ここから出ましょう!」

「え?ええ? ウサギは肉食じゃなくて…」

「先に上がって!二人でぶら下がるとロープが落ちちゃうから、先に上がって私を引き上げて!」

スマートは、引っ張っていたイーデンの手首をロープのほうに力いっぱい投げた。それと同時に、あの怪物ウサギがスマートとイーデンのほうへ首を向けた。

キーッ

スマートに言われるままに先にロープを登ったイーデンは、気にさわる鋭い音に後ろを振り向いた。あの怪物ウサギの目は赤かった。もともとアルビノのウサ ギは色素が足りなくて目が赤く見えるというが、あのウサギの目は血が噴き出しているような感じだった。イーデンを先に行かせたスマートは、姿勢を低くしてブーツから登山用のナイフを取り出し、逆さにして右手でしっかりと握った。ウサギが近づいてきたら、 刺し殺すという意志を燃やしているように見えた。

「スマートさん…」

「大丈夫。早く上がって。怪物ウサギで慌てているけど、結局はウサギじゃない。それに、私は偵察隊の出身だから。早く上がって!」

スマートはイーデンを安心させ、早く上がるように言ったが、体は緊張して気が遠くなるようだった。スマートは本当に機転が利いた。勘もよく、多くの危険 を避けてきた。今スマートの勘は、あのウサギは本当に危ないから早く逃げろと言っている。しかし、逃げることができなかった。イーデン、頼むから急いでくれ。

「ふぅ、大丈夫よ。大丈夫。ウサギは絶対直進するから。」

スマートがウサギの目と動きを注視して、頭の中であれこれと対策を考えていた時、

キイイイッ!

突然、ウサギが準備動作もなしに想像できないほど速い速度で、サッカーボールのようにスマートに突進してきた。

「うわっ!」

あらかじめ準備はしていたが、想像を超えた速さに、スマートは攻撃どころかなんとか横に身を投げてかわすのがやっとだった。

バーン!

「バーン?」

横に身を投げてかわしたスマートは、ウサギがテーブルと什器にぶつかる音に驚いた。普通あの程度のサッカーポールくらいの大きさの物体がいくら早くぶつ かったとしても

「コン」

程度の音だろうが、今のはまるで砲弾が爆発するかのような音だった。頭を上げて先ほど立っていた場所を見たスマートは、自分の目が信じられなかった。テーブルやイス、什器が本当に砲弾が通り過ぎたように大きく穴が開い たり粉々に砕けていた。

「スマートさん!」

半分ほどロープをよじ登ったイーデンがスマートを呼んだ。スマートは言葉も出なかった。イーデンに早く上がれと目配せした。イーデンはうなずき、再び天井に向かってロープを登り始めた。

キーッ

無惨にも崩れた什器の間からウサギが姿を見せた。

「はっ!」

ウサギを見たスマートは驚いて息を吸い込んだ。見た目は元々知っているウサギと大差なかった。しかし、目からは血が流れていて、口の周りは赤黒い血に まみれていた。そして…

「何よ? ウサギなのに牙? こんなことある!?」

スマートはあきれて叫んだ。血の泡を地面まで垂れ流しながら牙を出したウサギは、キーッ、キーッと気 に障る音を立てながらスマートに一歩ずつ近づいてきた。さらにあきれたことに、さっきの衝撃で刺さったのか、脇腹に折れたイスの脚が刺さっていたが、全く気にせずに敵意をむき出しにして近づいてきた。

「タグだわ…何?実験体なの?」

スマートは、ウサギの耳に刺さっているタグを見て顔をしかめた。あの日が来る前、遅れて事態の深刻性に気づいた政府は、環境問題を解決するために、本当に多様な動植 物の実験を進めていた。蜂が消えた後、地球の植物は急速に絶滅していった。受精ができず果物がならなくなり、気温の上昇と微粒子物質による日光の遮断は、植物の絶滅を加速させた。食糧確保が優先だった。変化する気候環境に適応力の優れた農作物や家畜類を作るために、あらゆる実験が行われた。加速化する終末の時間に、政府官僚たちは政府傘下の研究所と実験室に「タブーを破った各種の遺伝子操作と薬物実験」を強要した。数多くの副作用で、実験体はもちろん、研究員と一般人にもその悪影響があった。だが、終末の車輪は止まらなかった。戦争、反乱、暴動で政府は機能を失い、誰も責任を負わなかった。政府の統制から外れた研究所、実験室も一部の研究員の犠牲と献身により、危険な実験体を全て焼却し安全 に閉鎖したところもあったが、すべての実験体が放置されたまま研究員だけが脱出したところがほとんどだった。

「研究所のやつら、後始末できないからそのまま閉じ込めておいたんだ。」

食堂のドアの前に什器が山のように積まれていた理由を、スマートは今になって理解した。キーッある程度距離を縮めたウサギが、鋭い音を立てて体をすくめた。スマートは再びナイフを握り、姿勢を低くしてウサギの攻撃に備えた。ちらっとイーデンのほうを見ると、天井の換気通路に登り切っていた。次の攻撃だけうまくかわしてロープにしがみつけば、イーデンが引き上げてくれるだろう。キーッウサギが鋭い音を立てながら、スマートに向かって 突進した。速かった。さっきよりずっと速かった。スマートは何とか身を投げて避けた後、天井に吊らされ たロープに向かって走った。

「イーデン!ロープを引っ張っ… ふあっ!」

スマートは身を投げてロープをつかもうとした。あのロープさえつかめば、このひどい研究所から脱出できる。キャンプに行って汗まみれの体を洗い、むかつ くソフィアのおいしい料理を食べる。塩とコショウもあるから、もっとおいしいだろう。しかし、クソッ…

スマートが目の前のロープをつかもうとした瞬間、背中から強い衝撃を感じ、積まれた什器の間にドタンと落ちた。

「うう…」

背中から鈍器で殴られたような痛みを感じた。

うまく避けたと思った。しかし、どうやってすぐに攻撃を…キーッ衝撃でクラクラしたのもつかの間、スマートはすぐ目の前に口を開けて牙をむくウサギが見えた。

「クッ」

スマートはナイフでウサギを刺そうとしたが、さっ き衝撃で落としたナイフは手の届かないところに落ちていた。ウサギは赤い目に血を流して必死にスマート に噛みつこうとしたが、ゴチャゴチャに積まれている什器が幸いにも阻んでいた。

「スマートさん! ちょっと待っていてください!」

イーデンの切羽詰った叫び声に、スマートは顔を上げて天井を見た。イーデンは再びロープをつたって降りようとしていた。

「ダメよ! イーデン! あなたまで降りたら、生き残る確率はもっと減るわ!」

「で、でも…」

「待ってて!何とか上がるから、ロープを引いて!」

「イーデン、逃げて。お願い。」

スマートは心の中でイーデンが逃げることを願い、片手で什器を押しながらウサギを防御し、もう一つの手で何かをつかもうと探った。

カランカラン

探っていたスマートの手が、折れたイスの脚をつかんだ。

「死ねぇ!」

スマートは、力いっぱい頭を突きつけているウサギのお腹に向かって、折れたイスの脚を突き刺した。ブスッ

「やったわ。」

スマートは会心の笑みを浮かべた。しかし、スマー トの目に、ウサギの体に刺さっているもう一つの什器の脚が見えた。二つのパイプが体に刺さってもものともせず、牙をむいているウサギを見て、もう終わりだと思った。

「クッ、これで終わりなの?」

一日三食食べることも難しかった幼い頃、あらゆるアルバイトをしながら苦労して入った大学、閉鎖された学校の前で天を恨んだ自分、自分についてきた部下たちの生存のために先頭に立ったハンマー、ハンマー … 力は強いけど優しいハンマーを置いて、こうして先に逝くわけにはいかない。しかし、いくら刺しても死なないあのゾンビのようなウサギをどうやって?火で焼かないといけないのかな? ライターがポケットに… ライターの火であのウサギを燃やせるかしら? えいっ、もう知らない。とりあえず、やってみよう。スマートは、ライターを取り出すためにポケットを探った。

「あれ?」

スマートは、ポケットの中に、ライターの他に別のものがあることに気づいた。

「これなら!」

「どうかお願い!」

スマートは、片手で手にとったガラス瓶のふたを取り、呼吸を止めた後、口を固く閉じたままウサギのロに瓶の中の液体をかけた。その後、ウサギの口に瓶まで押し込んだ。 自殺した家族が使った青酸カリの瓶だった。しか し、ゾンビウサギは荒々しく当たり続けた。

「何なの?毒もダメなの?」

スマートは什器でウサギの攻撃を辛うじて防いだが、もう最後だと思った。力も残っていない。これ以上は持ちこたえられないと思った。

「イーデン!あなただけでも逃げて!」

スマートは最後の力をふり絞ってウサギを押し、イ ーデンのほうを見て叫んだ。

「あのバカ!!」

スマートの目に映ったイーデンは、いつの間にか。ロープをつたって降りてきて、イスを手に持って走ってきていた。その時だった。スマートは押している腕が少し楽になったと感じた。もう一度ウサギのほうを見た。ウサギの動きがだんだん遅くなっていて、口からは血の泡が出ていた。少しして、到着したイーデンは力強くウサギを殴った。ウサギは力なく横に吹き飛び、体をしばらく震わせてぐったりした。

「わあ…」

イーデンは困惑した様子で、自分の手とウサギを交互に見つめた。

「ス、スマートさん… ボクの力が…わぁ…」

スマートはフッと鼻で笑い、イーデンに向かって手を伸ばした。

「ちょっと起こしてくれない。力が入らないの。」

スマートは、イーデンの助けを借りて、何とかロープを登って研究所を出た。

「よかったです、スマートさん。タイミングよくボクが助けたからよかったけど、すごく危ないところでした。それにしても、ボクの力がこんなに強いとは知りませんでした。一発で倒れるなんて。」

スマートは助けを借りながらキャンプに向かう途中、武勇談を語るイーデンを見てにやりと笑った。

「そうね、イーデンのおかげだわ。」

「そうですね。ところで、だんだん物資の調達が難しくなっているので心配です。」

「そうね、それに…」

スマートは、研究所で見た怪物がまだいるかもしれないと思ったが、あえて言及はしなかった。

「本当に命をかけて苦労して得た貴重な塩とコショウだわ。これを食べる時は、許可を得て食べろって言わないと。」

スマートの冗談にイーデンはにっこりと笑った。

「本当に明るい。」

スマートは、明るく笑うイーデンの笑顔が好きだった。

Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

まだコメントがありません。